ON THE STREET IN ASAKUSA, TOKYO

文/赤峰幸生 Essay by Yukio Akamine

写真/織田城司 Photo by George Oda

戦後間もない頃、明治生まれの祖母が、幼い私を連れて遊びに行く場所は、きまって、浅草であった。

本所の竹屋で育った祖母は、隅田川のことを「大川」とよぶ生粋の江戸っ子で、浅草で参拝をしてから買い物や食事をすることは、生活の一部であった。

祖母は浅草に行くと、むかしこの辺に「お富士さん」があった、というのが口癖であった。祖母が「お富士さん」と呼んでいたものは、1887年(明治20年)に木造と漆喰によるハリボテで富士山の形を作った展望台「富士山縦覧場」のことである。場所は今の六区のあたりで、高さは約32メートルほどであった。人気はすぐに衰退して、わずか三年後に取り壊されている。

明治の頃、浅草は東京一の繁華街であり、当時の江戸っ子の娯楽の思い出といえば、浅草の思い出であった。祖母が懐かしむ「お富士さん」に、そんな時代のにぎわいを感じる。

1970年代初期、20歳代後半の頃の浅草の思い出は小路である。すでに衣料品メーカーで服の物作りをはじめていて、浅草の小路にある紳士服専門店に売り込みに行っていた。

浅草から蔵前にいたる地区には、服飾雑貨の町工場も多かった。シャツなどは小さな民家が裁ち屋、縫い屋、プレス屋、仕上げ屋などを分業していて、それらを束ねる振り屋と呼ばれる世話役が注文を取っていた。

私がシャツの生産を依頼していた振り屋は、自転車しか通れないような狭い小路にあり、仕様書を広げて打ち合わせをするのは、四畳半のコタツの上であった。

ある日、打ち合わせに行くと、座布団カバーが新調されていて、よく見ると、私が生産依頼をして持ち込んだはずのシャツ生地でできていた。

1980年代後半、40歳代の浅草の思い出は飲食店である。服の提案には、服だけ極めれば良いということではなく、人間の生活全般を語ることの必要性を感じて、先達が良いという国内外の飲食店に通いはじめた。

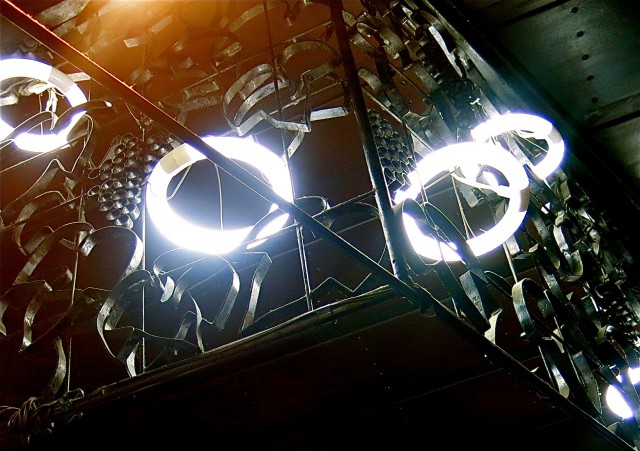

浅草は和食の老舗が多く、味の出し方の他に、内外装や接客サービスによる空気感の演出から多くのことを学んだ。

浅草で「お富士さん」のことを思い出すと、世の中には一過性で終わってしまうものと、浅草寺や仲見世、老舗の飲食店のように、時代を越えて存在し続ける不変なものが存在する因果のことを考える。

東京の町はそれぞれ肥大化してしまったが、たまに、浅草に来ると「いいな」と感じる。それは、自分の中の懐古趣味というより、小さなお店の奥で、黙々と手仕事を続ける職人たちの文化に、日本らしさを感じるからであろう。