CINEMA TALK BAR

“REAL SPY” HARRY PALMER TRIBUTE

エッセイ/登地勝志 Essay by Katsushi Tochi

写真/織田城司 Photo by George Oda

海外に行く機会は少ないので、東京の街角で束の間の異国情緒を楽しんでいます。

最近、六本木にフィッシュ&チップスの専門店「マリンズ」がオープンしました。本場英国認定の系列店で、デリバリーを中心にしながら、イートイン席を数席置く小さなお店です。たまに行っては、スパイ映画で見る英国に想いをめぐらせています。

英国の新しいスパイ映画『キングスマン』が日本でも9月に公開されます。この元ネタは、1960年代に英国で製作されたマイケル・ケイン演じるハリー・パーマーというスパイを主人公にした映画のシリーズです。

私とハリー・パーマーの出会いは、1966年にシリーズ第二作『パーマーの危機脱出』が公開された時に映画館で観たのがはじまりです。当時私は小学生で、007のように派手なアクションと秘密兵器を使いこなすスパイに夢中でしたから、ハリー・パーマーのように、リアルで地味なスパイには魅力を感じていませんでした。おそらく、当時の日本の観客も、ほとんど同じ印象だったと思われます。

ところが、本国英国でハリー・パーマーは当初から絶大な支持を受け、熱烈なファンを生みました。こうしたファンは後に『オースティンパワーズ』や『キングスマン』などのトリビュート作品を作り、どちらもオリジナルを演じたマイケル・ケインが特別出演しています。

映画の好みは、味覚のように年齢とともにかわり、同じ映画でも、くり返して観ると印象がかわることがあります。そこに自分の成長を感じることも魅力のひとつでしょう。ビールの苦味が大人になってから美味しく感じられるように、ハリー・パーマーの魅力がわかりはじめたのは大人になってからでした。

そんなハリー・パーマーの魅力を、織田氏が7月に訪欧したのを機に撮影してきてくれたパーマーゆかりの地の写真とともに紹介します。

スパイ映画は、暗殺のシーンからはじまるパターンが多く見られ、ハリー・パーマーのシリーズ第一作『国際諜報局』は、ロンドンのセント・パンクラス駅の暗殺シーンからはじまります。

それまでのスパイ映画は、秘境やリゾートなど、誰も見たことがないような場所が暗殺に使われることが多かったけれど、ハリー・パーマーのシリーズはロンドン市民がよく使う場所で秘密工作を見せながらスリルを仕掛けています。

当時、ハリー・パーマーの製作陣は、007のコピーを作ることにはうんざりしていたので、何か新しいキャラクターを生み出そうと考えていました。そこで注目したのがリアルスパイです。

風采の上がらない公務員風のスパイが、気転と根性で事件を解決する。このギャップを映画の中心にすえました。このため、主人公のスパイの最初のイメージはできるだけダサいほうが良い。製作陣は徹底的にダサさにこだわります。

格好はウエストを広めにとった既製品のベーシックなスーツに眼鏡。ライフスタイルは、常に新聞の就職欄をチェックして転職を考えながら、安アパートで自炊、という典型的な労働者階級の暮らしぶりで、ロケ地も市民がよく使う場所が選ばれました。

パーマーをいじめる嫌味な上司は、昼はジェントルマンズクラブで食事をしながら、夜はタキシードを着て晩餐会に通う典型的な英国紳士です。

この上司とパーマーの対決も見もので、スーパーマーケットの場面が印象深く、たまたまスーパーマーケットに居合わせた上司はパーマーに「時流だろうが、私はこういうアメリカ式の売り方には馴染めない」と語りながら、パーマーがフランス製のマッシュルームを買おうとすると「パーマー君、フランス製は割高だから英国製のボタンマッシュルームにしとけよ」とたしなめます。

日本のサラリーマンなら上司に同調するところですが、パーマーは「僕は国で選んでいるのではなく、風味で選んでいるんです!」と、反論します。スーツを着込んだ男たちがショッピングカートを押しながら真顔で缶詰のわずかな価格差で論争する場面には思わず失笑してしまいます。こうしたナンセンスに仕込まれたユーモアが英国庶民に受けたのでしょう。

1960年代の文化には冷戦の時代背景が少なからず影響しています。反戦を訴える音楽や東側諸国を仮想敵国にした映画が多く見られます。

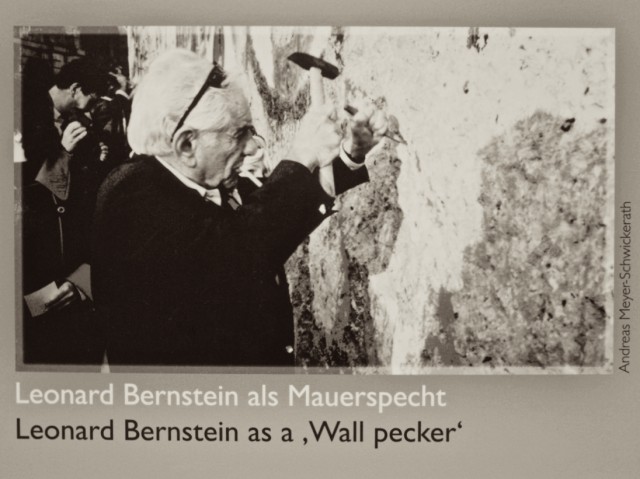

こうした背景から、ハリー・パーマーシリーズでも第二弾『パーマーの危機脱出』(1966年作)はドイツのベルリンを舞台に製作されました。当時のベルリンは東西の境界付近に壁が建てられたばかりで、冷戦の象徴的な場所として注目されていました。

この頃のパーマーはボタンダウンシャツにナロータイを合わせています。これは当時最先端の流行というより、すでに流行が一巡しておじさん達にも広まってきた段階です。こうしたパーマーの着こなしに見られる「英国の普通」が、日本では丁度かっこいいビジネススタイルになると思いました。

ハリー・パーマーの魅力は、キャラクターはもちろんですが、新たなジャンルを生むことに挑戦した製作陣への賛辞でもあるのです。

就職で上京した頃、ロードショーに通ったのは、渋谷の東急文化会館でした。

屋上のプラネタリウムが印象的なビルで、私はそこで憧れのショーン・コネリーに会いました。1983年の12月に公開された『007ネバーセイ・ネバーアゲイン』の舞台挨拶のために来場した時のことで、歓迎パーティーにもぐり込んで握手をしてもらいました。

その時、ショーン・コネリーはタキシードにブラックタイを着ていましたが、なぜかシャツは白ではなくブルーで、ユニークなひねりを感じました。ちょうどテレビ番組『ベストヒットUSA』のスポンサーをしていたブリヂストンの「レグノ」のコマーシャルに出ていた頃で、髭面の渋味で新たなイメージを開拓している最中でした。

人は歳をとるにつれ、風貌や体格が変わってきます。ショーン・コネリーも若い頃の007のイメージを脱するために苦労があったと思われます。

007はもともとファンタジーの要素が強いのですが、最近の007のようにサイボーグみたいなスパイがCGの中を動き回る作風はコンピューターゲームのようで、目を見はる映像体験はあるものの、人間味が薄く、どこか冷たい感じがします。今の私は、リアルな世界の中に、ファンタジーやロマンスがほのかに感じられるぐらいの後味が気に入っています。

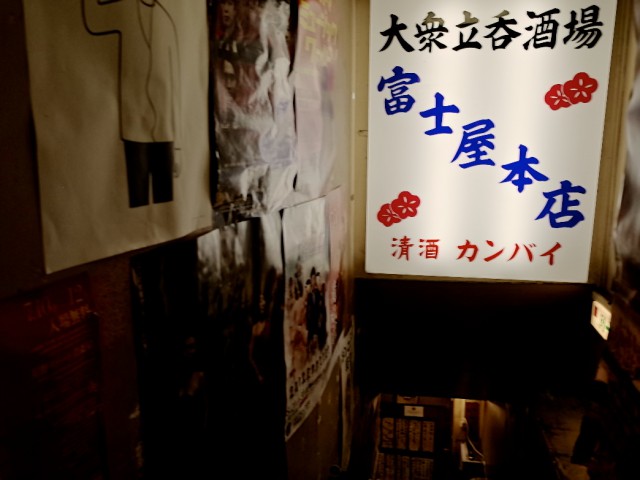

渋谷で昔の面影が残るお店は少なくなりましたが、地下にある富士屋は今でも健在です。厨房を囲む四角いカウンターは、いつも立錐の余地がないくらい混雑しています。半分ぐらいはお一人様で、黙々と酒を飲みながら水草のように漂っています。

こういう酒場では、無意識のうちに人を見ているのかもしれません。勝手な想像をして楽しんでいます。労務者風で、なぜか右手だけにマニュキュアを塗った男が入ってきたかと思うと、店員に「奴の行方を知らないか」などと小声で訊いて、ビール1杯で出て行きます。

いかにもリアルなスパイが潜んでいそうな、スリリングな雰囲気に惹かれるようになったのは、40歳をこえてからでした。