THE DUFFLE COAT MADE BY MR.AKAMINE 28 YEARS AGO

文/赤峰幸生 Essay by Yukio Akamine

写真/織田城司 Photo by George Oda

昨年の秋、落ち葉が散りはじめた頃、28年前に作ったダッフルコートと再会した。このコートを25年前に購入されたお客様から修理の依頼があったからである。

お客様はこのコートを長年愛用しているうちに、開閉部の紐が擦り切れてしまい、購入店に修理を依頼したところ、仕入れたメーカーが解散しているので修理のしようがないと言われ、困惑してあちこち調べているうちに、当時のメーカーで私が物作りをしていたことを知り、ご相談のお電話をいただいた。私はお客様のご愛用に感謝を述べ、修理を快諾してコートをお送りいただいた。

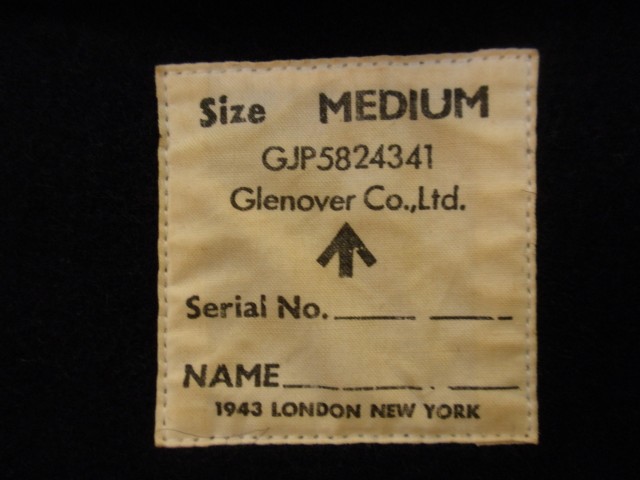

このコートはグレンオーヴァーという、今はなき服飾会社で企画を担当していた頃に苦心して作った思い出深い服である。もちろん、自分でもこの型番のコートを所有していたが、資料として貸し出しているうちに紛失して手元に残らなかったものだ。

久しぶりに、むかし作ったコートと対面しているうちに、様々な思いが走馬灯のように浮かんできた。

ダッフルコートのもとは北欧の漁師の作業着で、第二次世界大戦時、イギリス軍の防寒服に採用されたて広まったのがルーツだ。戦後すぐ、1949年に製作されたイギリス映画『第三の男』でトレバー・ハワード演じるイギリス軍将校が着る姿が格好良かった。このコートに独自の解釈を加えて日本で作ろうと思ったのが今から28年前、1980年代初期の話だ。

英国のダッフルコートよりも丈夫で、保温性が高いものにしようと思い、愛知県一宮市の毛織物産地で1メーター1kgの重さがある分厚くて密度のあるウール生地を作った。通常の50メーター巻きで反物にすると重くて運べないので、25メーター巻きの小反にしてもらった。裏の力布にはインドの丈夫な綿綾生地を使い、日本で紺色に染めた。

コートの縫製を依頼した北海道旭川の工場では、分厚い生地なので何度もミシンの針が折れてしまい、最初は上手くいかなかった。悪戦苦闘している工場の社長を東京に呼んで、上野のアメ横の軍用品専門店に連れて行って一緒に軍服を見ながら、自分が作りたい服の調子はこんな感じなのだと説明して縫い方を研究した。

こうして出来上がったダッフルコートのコストは当然高くつき、英国製の輸入品が5万3千円の小売価格で販売されていた時代に、8万5千円で売り出した。営業マンは尻込みしたので、自分で売り込みに行った。丈夫で長持ちするしっかりした生地は端正な外観を保ち、長い目で見たらお買い得な商品であることを説いて歩いた。

現在の大手セレクトショップの始祖となる専門店から約定をいただいて会社に戻ると、営業マンから「俺もあそこなら買ってくれると思った」と言われた。だったら最初から売りに行け。

それはともかく、ダッフルコートの需要が一巡すると、旭川の縫製工場とも徐々に疎遠になっていった。10年程経った1月のある日、年始恒例のイタリアで開催されるピッティ紳士服見本市視察から帰国すると、旭川の縫製工場の社長の訃報がファックスで届いていた。その日がお通夜だったので、すぐに旭川に飛んだ。

雪の中を歩いて葬儀場にたどり着くと、社長の祭壇には、花輪とともに、私と一緒に作ったダッフルコートとそれを紹介した雑誌が飾られていた。それを見た時は涙が止まらなかった。

お客様のコートの修繕は、紐の準備が一苦労であった。当初使用した麻紐が廃盤になっていたので綿の紐を使った。それも色数が少なく、淡色は真っ白のみで、木製の留め具の使い込んだ色と合わなかったので、紅茶で7時間ほど煮込んでベージュ色に染め、2日間かけて乾燥させて古い服となじむ表情を作った。

修理が完了したダッフルコートをお客様にお送りしたところ、お礼状が届き、中学生の息子さんと共用していると書かれていた。自分の手がけた服が、継承されていくことをうれしく思った。

今、世界中でたくさんの服が作られている。それぞれの作り手たちは、どのような思いで服を作っているのであろうか。

心を込めて作った服は人の心に残る。心と心が手をつなぐことが和だ。こうして語り継がれ、着継がれていくものが良い服だと思う。

日本でも古くから和装の仕立て直しや、布団の打ち直しなど、身の回りのものをリメイクやリフォームしながら継承していく文化があった。それは賢くて、つつましい生き方である。

今回ダッフルコートを修理しているうちに、使い捨ての服を追う時代から、良い服を長く着ることの価値を見直すUターン現象を感じた。

日本人の洋装に対する考え方は、仕立て直す時期にきている。