THE TOWN WHERE YASUJIRO OZU LIVED PART2

MATSUZAKA, MIE PREFECTURE

写真・文/織田城司 Photo & Essay by George Oda

三重県の松阪は、映画監督小津安二郎が青春時代を過ごし、映画に目覚め、映画監督になる進路を決めた町である。

その背景を探訪するため、夕暮れ時の近鉄電車にゆられて松阪を目指した。日が暮れてから松阪駅に着くと、駅前のメインストリートは夜の8時台にもかかわらず、人影はまばらで、開いているお店は少なく、探訪は翌朝からはじめることにした。

小津監督の父親が経営する肥料問屋の本店は三重県の松阪にあり、小津監督が生まれた深川の店舗は東京出張所の役割であった。小津監督の一家は、本店をかまえる松阪の実家を守ることと、子供は郷里で育てたいという父親の方針で、1913年(大正2年)に、父親だけ東京に残し、母親と子供達は松阪に移住した。小津監督が9歳の時である。

松阪は古くから城のある町として栄えた。戦国時代に猛将として名を轟かせた蒲生氏郷は、豊臣秀吉より12万石を与えられると、1556年(弘治2年)、松阪に城を築城し、城下町を整備した。

城下町は城のまわりを武家屋敷、商家、社寺、民家の順で囲んだ。伊勢神宮参拝客の宿場町としても栄え、商都として発展していく。

江戸末期は紀州藩の本領として活躍するも、明治維新の廃藩置県で松坂城は取り壊され、石垣の残る跡地は公園となり、現在に至る。

日本の城の石垣は、巨大な石を台形状に積みながら曲線と融合させていく高度な造形である。日本人の美意識が生み出す独特の形は小津監督の好むところで、映像の構図に石垣の弧を効果的に配置していた。イメージの原点は少年時代に遊んだ松坂城跡の石垣かもしれない。

松坂城に近い本町界隈には、地元の有力商家が集まり、経済の中心地として栄えた。商家の多くは、人口の多い江戸に出店を設け、「江戸店持ちの豪商」とよばれながら商売を拡大していった。豪商の経営者は、江戸店が軌道に乗ると、商売は現場にまかせて、松阪で遊んで暮らしたそうだ。

三井高利は松阪の本町通りで金融業を営みながら江戸出店の資金を蓄え、1673年(延宝元年)に、日本橋で呉服屋を開いた。これが越後屋で、後の三井呉服店、現在の三越である。

三井家と通り一本隔てた場所で木綿問屋を営む長谷川家は1686年(貞享3年)に日本橋で木綿仲介商を開業する。現在は同地で不動産業を営む。

三井家と同じ通りで紙商を営む小津清佐衛門の江戸時代の邸宅は、現在松坂商人の館という歴史文化施設として一般に公開されている。小津清左衛門は1653年(承応2年)に日本橋に和紙を販売する店舗を開業する。現在は同地でビル経営をしながら、和紙の資料館やワークショップ、小売店を併設する小津和紙博物舗を営業する。

小津清佐衛門に代表される松阪の小津一族は分家しながら系列を広げていった。小津監督の家系も、この松阪豪商一族の末裔にあたる。

歌川広重(1797-1858)が、今から約170年前に日本橋の問屋街を描いた浮世絵がある。場所は現在のJR総武快速線新日本橋駅の近くで、大伝馬本町通りを堀留方面から東京駅の方角に見渡したものである。

右列商家の手前に描かれた「はせ川」の暖簾は、松阪の長谷川家の江戸店で、その先に見える「久」を紋とする店舗が小津和紙の江戸店である。

現在の大伝馬本町通りを広重と同じ位置から見渡す。右手ビルの手前が長谷川家のビルで、首都高1号上野線高架手前が小津和紙博物舗がある小津ビルである。いずれも江戸時代と同じ場所で商売を続けている。

小津監督は日本橋界隈の地理に精通していたことから、松阪商人の江戸店を見ては、松阪時代を懐かしんでいたものと思われる。

今も松阪の本町界隈には、豪商邸の他に、昔ながらの町屋も多く残っている。付近にビルもなく、低い建物が連なる様子は、江戸期に繁栄したお屋敷町の雰囲気を今に伝えている。

お屋敷町の長谷川家の向かいには国文学者の本居宣長(1730−1801)が住んでいた。本居宣長は松阪の木綿問屋に生まれながら、本を読むことと地図を描くことが好きで、母に相談して医学の道に進んだ。

医業を続けながら、日本人は古来より「もののあはれ」という独特の情緒を持つことを探求するため「古事記」や「源氏物語」を研究して、その解説本を著した。

本居宣長も小津一族の家系であったが、家業を継がないことから本居姓を名のっていた。かつて暮らした家は松坂城跡の公園に移築され、旧宅跡地には長男宅と土蔵が残されている。

小津監督は後年、松阪を再訪した時に、本居宣長の旧宅を見学していることから、遠縁にあたる国文学者の存在を意識していたと思われる。自らも「日本人はどこから来て、どこへ行こうとしているのか」と自問しながら、作品の根底に日本的な情緒を盛り込んだのであろう。

商家のまわりを取り囲むように社寺が集中している。このあたりの社寺は、小津監督が暮らしていた時代と、ほとんど変わらない外観で今もたたずむ。社寺で行われる冠婚葬祭の式典は日本人の生活にとって欠かせないものである。町に一族が多く住む小津監督の家は式典の機会も多く、頻繁に社寺に出かけていたことであろう。

こうした式典を通して、人は生死観や輪廻を意識するようになる。小津映画の中でも物語の節目には、結婚式や葬式、法事などのシーンが数多く見られる。

社寺のまわりには庶民向けの商店や民家が広がる。小津監督の実家は、こうした下町の一角にあった。

小津監督の実家の近所には、古くから花街として栄えた区画があり、場末には「神楽座」という小さな映画館があった。小津監督は16歳の頃、校則で禁止されていた映画館に入り浸り、映画の世界にのめり込んでいく。当時の映画はまだ白黒で、音声も出ないサイレント方式だったが、テレビやラジオもなかった時代の若者を熱狂させるには十分であった。小津監督は後に、「神楽座がなかったら、僕は映画監督になっていなかった」と語っている。

小津監督は神楽座に置いてあるチラシで他の映画館の上映予定もチェックして、津や名古屋などの都市へも遠征して映画を観ながら、家族には山登りに行くと嘘をついていた。

そのうち、映画を観るだけでは飽き足らなくなり、映画のファンクラブを作って会報を発行しながら全国の会員と文通したり、ハリウッドの映画スターに英語でファンレターを送ったりした。

現在のソーシャルネットワーク・コミュニティのアナログ版を主宰するマニアであった。クラスでは人気者だったが、大人達からは非行少年扱いされ、勉強が嫌いになっていった。

小津一家は、父親が帰省すると、お屋敷町の近くにある松阪牛料理の老舗「和田金」で食事会を開いていた。

「和田金」は日本人が牛肉を食べはじめた明治初期の創業以来、日本独自の牛肉を創造することを極めてきた。贅を尽くした高額品であったが、お屋敷町の豪商に好まれて広まった。

現在は兵庫県産黒毛和牛の中から肉質のやわらかい雌のみを厳選して買い付け、松阪市内の牧場でビールを飲ませたり、焼酎でマッサージをしたりする独自の方法で飼育している。店内に飾られた往時の看板が歴史を物語る。

松阪牛の特選ロースを使ったすき焼きは、煮込むと食材の風味がそこなわれることから、熟練の仲居さんが少ない汁を使いながら鍋底で食材を焼くように火をとおしていく。甘さと辛さは好みによって調節してくれる。焼き上がった肉は、脂っこいクセがなく、厚みがありながら、お箸で切れるやわらさがあり、和風な味わいを感じる。

明治の頃の割烹では牛肉やビールといった西洋の文化を、和の文化に馴染むように、食材や器に工夫を加えてもてなしていた。小津監督が少年時代に家族で堪能して、監督になってから好んで描いた昔ながらの割烹の雰囲気を今に継承している。

父親が松阪に帰省するのは年に数回で、和田金の会食は家族の貴重な思い出だったのか小津家では大正時代の和田金の領収書を大切に保管していた。

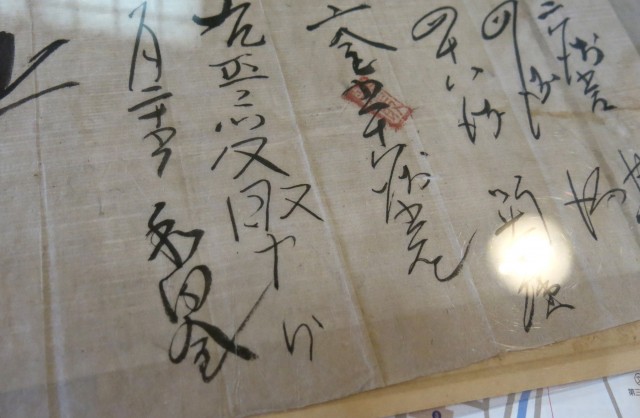

小津監督の母親は松阪に移住すると、まず最初に、戸口に掛ける紋付の門幕を注文したのだそうだ。伝統的なしきたりが残る町だったのであろう。家紋は剣片喰(けんかたばみ)で生地は絹製ちりめん織り。

年季が入った将棋盤は江戸時代から小津家に伝わるものだそうだ。

小学生の頃のスケッチは幼いのに形の捉え方がしっかりしていて、描法からは几帳面な性格が感じられる。

小津監督は松阪で、豊かな自然や城下町が持つ和の情緒、映画という西洋文化を吸収すると、家業の問屋を継がず、日本人の目で映画を作ることを志し、両親を説得する。

下町の問屋を継いだところで、先が知れていると思ったのではなく、本居宣長のように、好きな道を極めたいと思ったのであろう。小津監督は後に当時の心境を「大学なんかでなくたって、りっぱにやることだけはやって見せるという気がいは持っていたつもりなのである」と述べている。

小津監督は19歳の春、青春時代を過ごした松阪を後にして、撮影現場が待つ東京へと旅立った。