MY SCRAP BOOK IN 1957

文/赤峰幸生 Essay by Yukio Akamine

写真/織田城司 Photo by George Oda

少年時代を東急東横線の学芸大学駅の町ですごし、鷹番にある小学校に通っていた。鷹番という地名は、江戸時代の将軍が狩りに使う鷹の番人の屋敷があったことに由来するそうだ。

当時はまだテレビが高くて買えない家が多く、私の家にもテレビが無かったので、近所の家に見せてもらいに行っていた。日劇ウエスタンカーニバルでアメリカのヒット曲を日本人が歌う時代で、テレビ番組も「拳銃無宿」や「ローハイド」、「パパ大好き」などのアメリカ物を夢中で見ていた。

その頃の娯楽は映画が全盛で、どこの町にも映画館があり、学芸大学の商店街にも「ユニオン座」という小さな映画館があった。母親や近所のおばさんに連れられて「ユニオン座」に行っては、出し物のほとんどを観ていた。

洋画ならばヒッチコックの「ダイヤルMを廻せ!」とか、邦画であれば小津安二郎や黒澤明の代表作をリアルタイムで観ながら、次第に映画の世界に惹かれていった。

当時暮らしていた家は、鬼瓦があるような昔ながらの日本家屋で、二階の部屋を下宿人に貸していた。その中の一人で出版社に勤めていた人が映画好きで、「映画の友」や「スクリーン」といった映画雑誌を愛読しながら、私の映画好きを知って、古くなった雑誌を捨てる時に声をかけてくれた。

古雑誌とはいえ、少年の私には宝物のように思えたけれども、自分の部屋も無く、収納場所が無かったので、苦肉の策で誌面から気に入った写真だけを切り抜いて、スクラップブックに貼り込んでいった。

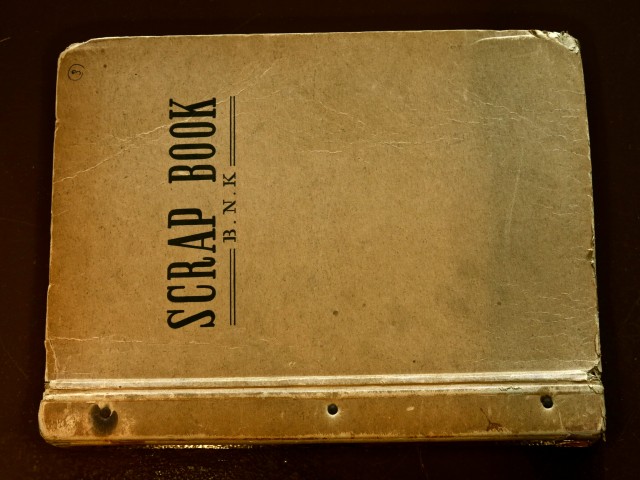

そのスクラップブックの裏表紙には1957年と記してある。子供ながらに海外の俳優が着こなすコート姿が恰好いいと思い、コート姿の写真だけを集めたページが多く見られる。

とはいえ、最初から服に興味があったのではなく、あくまでも衣食住や時代背景を含む総合芸術としての映画が興味の中心で、そこから枝葉のように興味を広げていった。

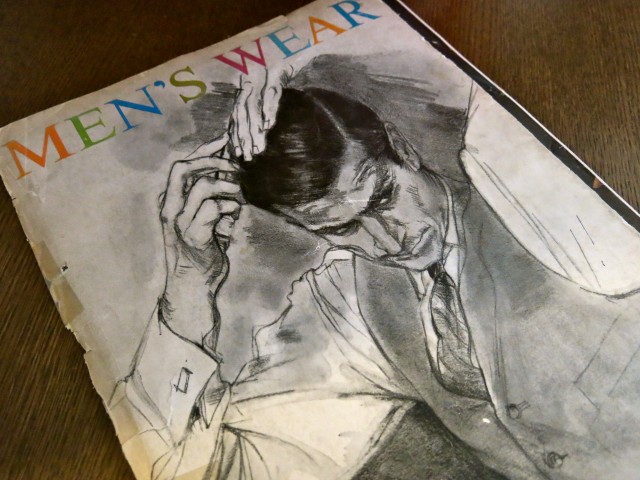

その後は、雑誌の写真の部分を切り抜くというよりも、気になる部分はページごと切り取ってファイルするようになる。これはアメリカの「メンズ・ウエア」という雑誌が1966年に発行したシリーズの1ページ。

文化の興味はアメリカ物の他に、歴史のあるフランスやイタリア、イギリスなどのヨーロッパ物へと広がる。フランスの「アダム」という雑誌は内容が充実していたので、後年にバックナンバーをまとめ買いした。これはその中から1954年に発行された一冊です。

海外に憧れて洋行を重ねるうち、海外の人から日本の歴史や文化のことを聞かれても答えられず、日本人でありながら日本のことを知らない自分に気がついた。それ以降は日本の文化を知ろうと思い、書物から歴史を学び、ゆかりの地を訪ねては土着の文化に興味を持つようになった。

今は仕事場で、八王子の民家で使われていたソバ打ち台を机にして、新潟の小千谷縮(おぢやちぢみ)の生地でできた浴衣を着ながら、日本の伝統文化と洋装の融合について思索にふけることもある。

こうして広がった資料と編集の原点は、少年時代に作ったスクラップブックにあると思っている。現在に至までに経験した数多くの引っ越しの荷物整理の時でも、これだけは捨てることができなかった。

今はインターネットで情報が入手しやすくなった反面、表層的な物事の捉え方や物作りが増えていると感じる。物作りに携わる人は、次の仕掛けのために、広い視野と、そこからの焦点の絞り方と深堀りが必要とされ、その興味の拠り所をどこに見いだすかが問われる。

古い物が全てが良いと言っているのではなく、今から未来を見据えた企画を考える時に、先人が悩み、葛藤した事例としての古典が参考になるのです。

鷹番の商店街には昔ながらの商店も残っているが、現代生活の中に古典の魅力を生かすことを提案するお店も増えている。

目利きのしっかりした新興の古本屋や古民具屋も良いけれど、私の中で鷹番の古典といえば、洋菓子屋の「マッターホーン」である。

1952年(昭和27年)に創業して、洋画家の鈴木信太郎が手がけたパッケージが目印で、店内には菓子類を販売する大きなガラスケースのカウンターと喫茶スペースがある。

少年時代、母親の買い物を手伝って荷物を持つと、帰りは必ずご褒美に「マッターホーン」のケーキにありつけた。私が好きな「ダミエ」という四角いケーキは、今も、その頃と何ひとつ変わらない味だ。当たり前のことなのだが、何でもすぐに変わってしまう現代では貴重な存在だ。店内はオールドファンだけではなく、あらゆる世代の男女が入れ替わり訪れて繁昌している。こういう所にも、学ぶべきビジネスのヒントはあると思う。