THE ROLLING STONES EXHIBIONISM, TOKYO

写真・エッセイ/織田城司 Photo & Essay by George Oda

イントロダクション

◆ストーンズ自らプロデュースした大規模な企画展

イギリスのロック・バンド、ザ・ローリング・ストーンズの企画展が2019年3月15日〜5月6日まで、東京のTOC五反田メッセで開催されている。

メンバーは70歳代後半ながら、現役で音楽活動を続け、今でもスタジアムを満杯にできる数少ない存在である。今回の企画展も自らプロデュースした。

内容は半世紀以上に及ぶ音楽活動に使用した品々を500点以上集めた大規模な企画展である。開催地は2016年のロンドンを皮切りに、ニューヨーク、シカゴ、ラスベガス、ナッシュビルの5都市を巡回。述べ100万人を動員した。

待望の東京展はアジアで唯一の開催になる。その中から、音楽を支えたアートやコスチュームの歴史をたどり、創作の背景を探訪した。

(展示品の写真撮影は、ノーフラッシュなら可能)

ルーツ

◆独自のサウンドを探して

ザ・ローリング・ストーンズは1962年にロンドンで結成された。メンバーはアパートで共同生活をはじめ、ライブハウスで修行を積み、1963年にレコードデビューを果たした。

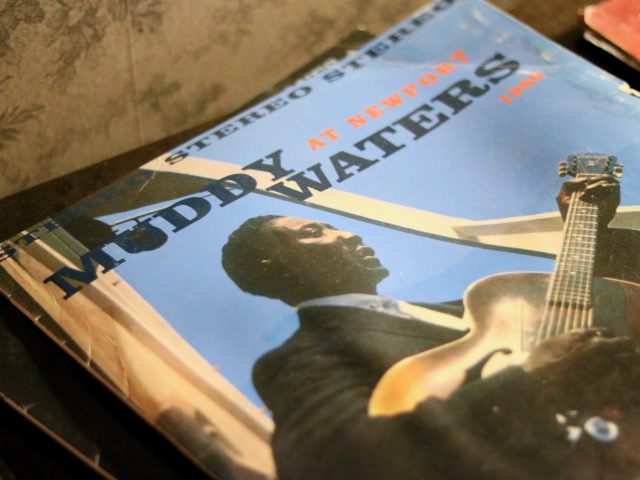

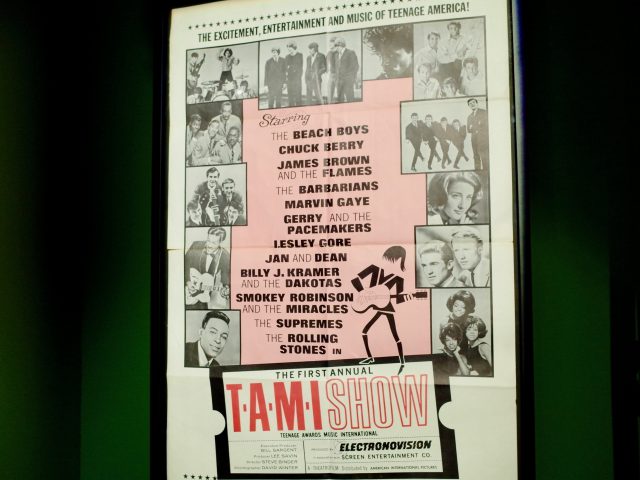

展示会場の冒頭では、その頃のアパートの部屋が再現されている。貧乏暮らしの雑魚寝である。テーブルの上に置かれたアメリカの黒人ブルースのレコードが唯一の宝物だった。

当時、アメリカの黒人ブルースのレコードはロンドンで流通していなかった。音楽仲間から評判を聞きつけたミック・ジャガーとキース・リチャーズは、どうしても聴きたくなり、わざわざアメリカからレコードを取り寄せた。少数派のブルース・マニアとして、サウンドの研究を続けた。

しかし、レコードデビューすると、会社からアイドル路線を強いられ、好きなブルースの演奏はできなかった。その前年にデビューしたビートルズの人気で、一大バンドブームが起きていたからだ。

市場はすぐに飽和状態となり、ブームが去ると、ビートルズは路線変更。華麗で芸術的な音楽を創造した。

ストーンズはそれに翻弄され、模倣と失敗を繰り返した。悩んだ挙句、好きなブルースに戻り、シンプルでノリいいロックにモダナイズすることに成功。独自のサウンドを確立した。テーブルの上のレコードは、初心の大切さを物語っている。

愛用楽器

◆楽器に込めた思い

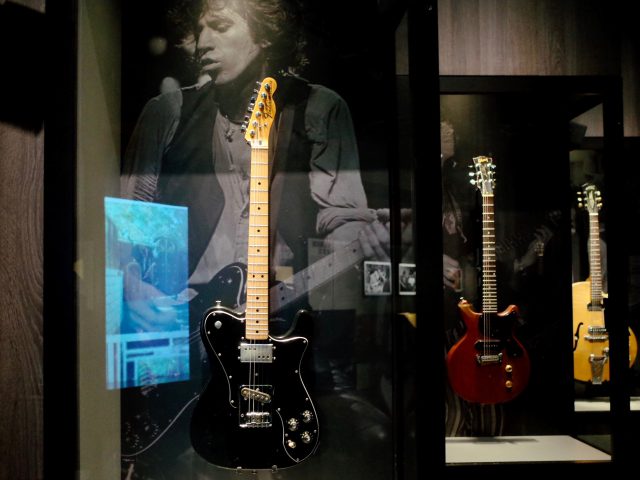

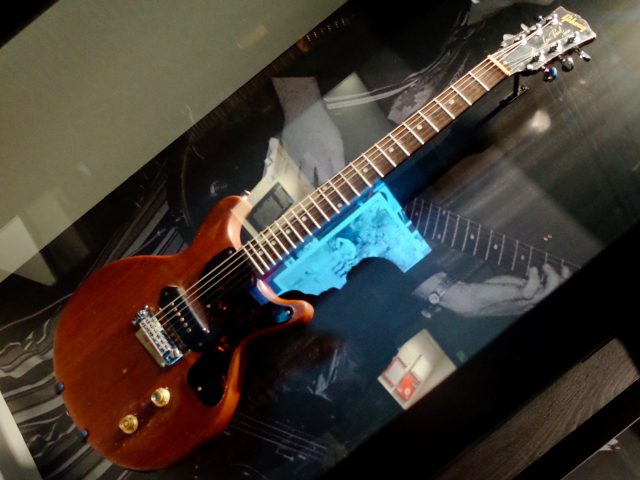

愛用楽器の展示は、かつて音楽雑誌で見た、憧れのギターを間近で見る感動があった。キース・リチャーズのギターは、自分の誇大妄想が膨らんでいたのか、実物は小さく感じた。

展示コーナーにキース・リチャーズの以下のコメントが表記してある。「ギタリストにとって重要なのは指板、そしてネックなんだ。どんな感じで手になじむか。それは個人的なものだ。それは一足の靴みたいなものだ。」

キース・リチャーズの身長は177㎝だそうだ。イギリス人としては大きくない。ステージのパフィーマンスを考え、自分にとって無理のない大きさのギターを選んでいたことを感じる。

ポップな発想

キース・リチャードは1960年代後半、カセット・テープ・レコーダーの内臓マイクでアコースティック・ギターの音を録音すると半分エレキのような、面白い音がすることを発見した。

その頃、チャーリー・ワッツはトイ・ドラムをロンドン郊外の骨董品店で手に入れ、ツアーの合間、ホテルで練習用に使っていた。

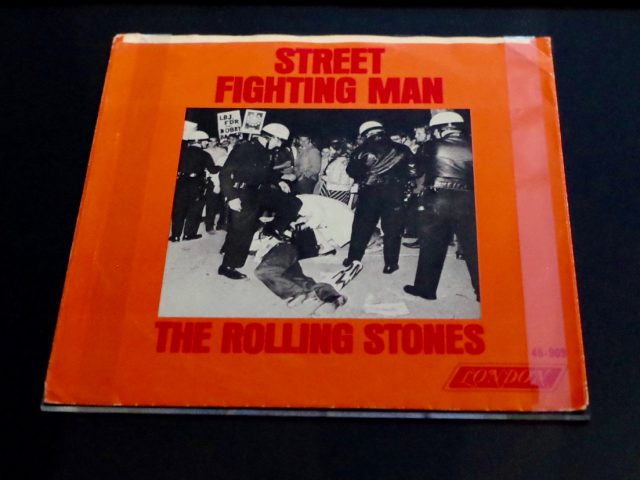

このトイ・ドラムの音質がキースのカセット・テープ・レコーダーのギターサウンドにちょうど合うということで、1968年に発売されたシングル盤『ストリート・ファイティング・マン』のレコーディングに採用された。

アートとデザイン

◆アーティストと協業したヴィジュアル・マーチャンダイジング

ミック・ジャガーはレコードジャケットやポスターなど、音楽のプロモーションツールに視覚芸術を取り入れ、説明的なものから観賞用のものに飛躍させた。

そのために、自らキュレーションの陣頭指揮にあたり、時代感とサウンドを象徴するアーティストを探し、コラボレーションを続け、ロック史に残る優れたアートワークを残した。

◆デヴィット・ベイリー

イギリス人写真家(1938〜)。ファッション・シューティングが得意で、1960年代に『VOGUE』などのファッション雑誌に写真を提供。

当時は売れっ子で、イタリアの映画監督ミケランジェロ・アントニオーニがカンヌ映画祭でグランプリを獲得した映画『欲望』(1967年)に登場するファッション・フォトグラファーの元ネタになった。そんな勢いもあり、カトリーヌ・ドヌーブと結婚していた時期がある。

ポートレート写真に独自のセンスがあり、1960年代初期にストーンズのアルバムジャケットを何作か手がけた。

1970年代半ば、ストーンズの音楽性がアメリカからヨーロッパに回帰すると、アルバム『山羊の頭のスープ』のジャケット写真の撮影で再び協業した。

◆アンディー・ウォーホール

アメリカ人芸術家(1928〜87)。ポップアートの騎手として1960〜70年代に時代の寵児となる。

ミック・ジャガーと親交があり、1970年代にアルバム『スティッキー・フィンガーズ』と『ラブ・ユー・ライブ』2作のジャケットで協業している。ロックを感じる荒れたタッチの元画像はポラロイド写真。大衆品をアートにしたウォーホールらしい手法である。

◆ロバート・フランク

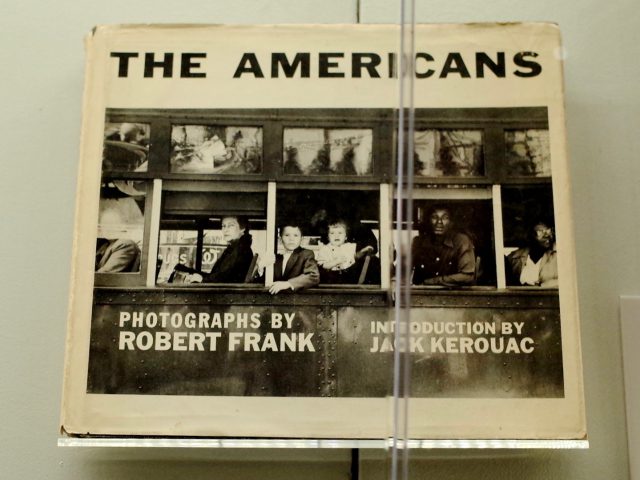

アメリカの写真家(1924〜)。会場に参考展示された写真集『ジ・アメリカンズ』はストリート・スナップの教科書的存在といわれている。

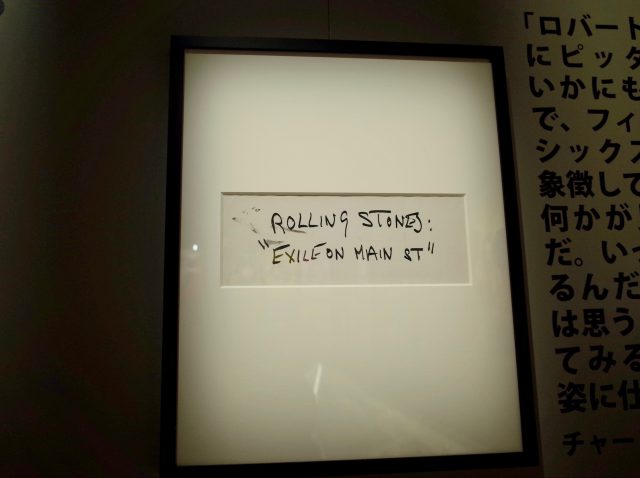

アルバム『メインストリートのならず者』を完成させたミック・ジャガーとチャーリー・ワッツは、アメリカン・テイストの乾いたサウンドに合ったジャケットのアイデアを模索。ロサンゼルスの書店でロバート・フランクの写真集を見つけると仕事を依頼した。

ジャケットに使うコラージュ写真が出来上がった後、ミック・ジャガーが「ところでフランクさん、タイトルロゴのデザインはどうするの?」と尋ねると「君がサインペンで書けばいい」と言われ、それに従った。

スタイル

◆ロックスターを装った歴史

ストーンズが使用した衣装の展示は質と量が充実。年代順の展示もわかりやすい。大衆が望むロックスターのイメージに、いかに答えようとしてきたかの歴史を一堂に見る。

展示コーナーに表示されたミック・ジャガーの以下のコメントに、その哲学が凝縮されている。

「イメージは物凄く大事だよ。とかくミュージシャンは、肝心なのは音楽だけだなんて言いたがるけれど、もちろん違う。何を着て、どんなルックスで、どう振る舞うか、そういうものすべてが肝心なんだ」

◆キングズロード

1960年代の衣装を集めたコーナー。60年代後半のものが多い。当時のロンドンの流行、サイケデリックやヴィクトリアン・リバイバルの影響が見られる。それらの流行服を扱うブティックが集まっていたキングズロードがカテゴリーのタイトルになっている。

◆グラム

1970〜80年代の衣装を集めたコーナー。ファッションの流行は70年代に入るとアメリカン・テイストのリラックスしたカジュアル・スタイルが広がった。ストーンズの衣装もその影響が見られ、80年代に入るとスポーティーな要素が加わった。

ミック・ジャガーのハイドパーク公演シャツ

1969年春、ミスター・フィッシュはゆったりしたズボンの上に長いシャツというギリシャの軍服を着装にデザインしたウエアを提案。

ミックはハイドパークのフリーコンサート、いわゆる「ブライアン・ジョーンズ追悼コンサート」で着用した。

ミック・ジャガーのオメガTシャツとケープ

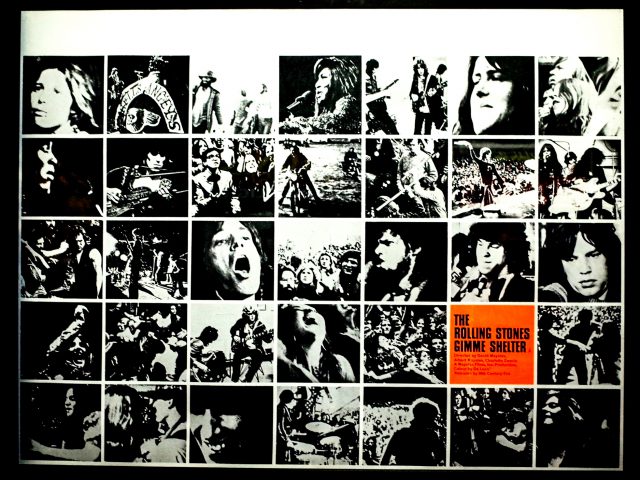

ミックはこの衣装をオルタモントとマディソン・スクエア・ガーデンを含む1969年のアメリカン・ツアーで着用した。その模様を収めたドキュメンタリー映画『ギミー・シェルター』(1970年)の中で見ることができる。

ミック・ジャガー談

「僕は1969年のツアーに出るということでかなりエキサイトしていた。新しいシャツを買ったりして準備をしていたんだ。ロサンゼルスにあるウエスタンの衣装を売る店に行って、長いスカーフを何点か見つけた。ロンドンではオメガ模様のいかしたTシャツを手に入れて、ものすごく興奮していた。無くすといけないから2枚買っておいたんだ。」

デザイナー:オジー・クラーク談

「私は1969年のツアー用の衣装デザインをしていた。メインの衣装は、黒と赤が半々のケープだった。ミックとはこんな風に仕事をしていた。彼が “今晩、うちに来てよ。衣装をやろう” なんて電話をしてくる。行くと彼が、ツアー中に演奏する曲のテープをかけて、それに合わせて踊りながら “こうしたい、ああしたい” という。そこから一緒に衣装のアイデアを発展させていったんだ。」

◆スペクタクル

1990〜2000年代の衣装を集めたコーナー。大衆のストリートスタイルの進化で、ロックスターの衣装にさらなる進化を感じたミック・ジャガーは著名ファッション・デザイナーと取り組み、独創的な服づくりを追求。その成果は絢爛豪華なオートクチュールや舞台衣装の境地に達している。

バックステージ

◆偉大なるショーマンの軌跡

展示品の数々は、ストーンズのスタッフになったような臨場感があった。その創作に協力したアーティストやデザイナーの作品の変遷に、戦後の大衆文化の半世紀を見る体感があった。

バンドリーダーのミック・ジャガーは常に「今までやっていないこと」にこだわり、時代を切り開いてきた。そのために、ノスタルジーやリバイバルは封印してきた。膨大なアーカイブは、過去に似たような作品をつくっていないか確認する役割もあったと思う。

それにしても、物持ちの良さに驚く。ロックスターはステージで物を壊し、すぐに捨ててしまうイメージを持っていたが、ストーンズは几帳面に保存していた。バンドの運営会社のサポート体制に感心する。

そこから見えてくるのは、ミック・ジャガーの実業家としての力量と、偉大なるショーマンとしての才能である。