CINEMA TALK BAR : HARAJUKU,TOKYO

エッセイ/登地勝志 Essay by Katsushi Tochi

写真/織田城司 Photo by George Oda

1970年代、滋賀県の彦根から上京して、原宿のセレクトショップで働き始めた頃、すでに竹下通りは若者たちで混雑していました。

私は竹下通りをさけて、その脇にある東郷神社に抜ける小道を使ってお店に通っていました。

当時の原宿から神宮前にかけての一帯は、アメリカンスタイルをアイコンにした新興の洋服メーカーやお店が多く、銀座や日本橋の老舗街とはちがい、私のような地方出身者でもすぐに馴染める、自由で気軽な雰囲気がありました。

今は原宿通りと呼ばれている明治通りの裏道は、私が働いていた頃は、入り口に「とんちゃん」という居酒屋があったので、商店街で働く人たちは、とんちゃん通りと呼んでいました。

商店街の店先では、たまに良い服の出物があるので、今でもスタイリストの仕事で来ることがあります。

明治通りの並木の枝に、お店のディスプレイとして、衿ボア付きのレザージャンパーをぶら下げていたら、それを見た高倉健さんが入って来たことは、お店の伝説になっています。

健さんは職業柄、常に新しいメンズスタイルをチェックしていたので、原宿の新しい動向も気になっていたのでしょう。当時は路上駐車できたので、車から降りて、人に気づかれず、すぐにお店に入れる立地も、健さんの好みでした。

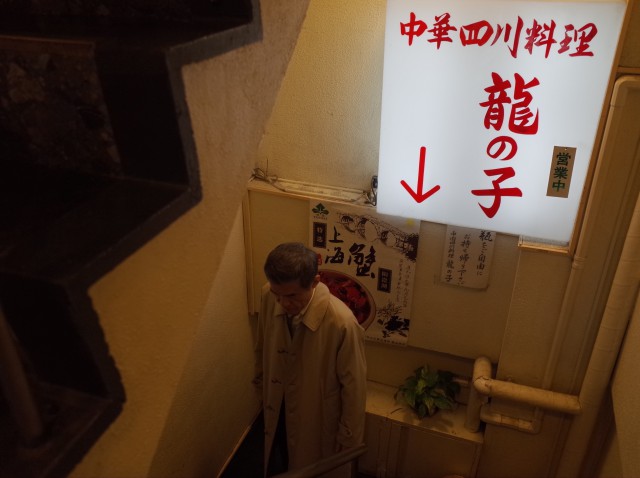

原宿で働いている頃、昼食や晩酌でよく通ったのが、明治通りの竹下口付近にある中華料理屋「龍の子」です。

彦根には本格的な中華料理屋が無かったので、ここで生まれて初めて担々麺を食べました。辛いのはもちろんですが「世の中には、こんな料理もあるのか…」 と、思って驚いたものです。

1970年代は、アメリカからクライム・サスペンスを題材にした映画やテレビドラマがたくさん入ってきました。私はその中でも『サブウエイ・パニック』(ジョセフ・サージェント監督/1974年作)が気に入っています。

ニューヨークの地下鉄を舞台に、ウオルター・マッソー演じる地下鉄公安局警部補と、ロバート・ショウ演じる地下鉄乗っ取り犯の対決を描く物語で、地下鉄という庶民的な乗り物が舞台なので、あえてB級に徹した演出と、スパイスが効いたセリフの応酬が見もので、カルトファンが多く、何度かリメイクされている作品です。

ニューヨークらしさを出すために、現場に駆けつける警視総監の車のリアウインドウにツインタワーを映す演出は、今となっては感慨深いものがあります。

ハイジャック犯は目撃者を撹乱するために、それまで着ていたリバーシブルコートを裏返して逃走します。最近のアクション映画のようにCGを駆使した迫力あるドンデン返しと比べるとチープな演出ですが、チープさならではの親近感と人間味が良いのです。

リバーシブルコートは英国が発祥で、1着で2通りの着こなしができる、わかりやすい利便性から、1960〜70年代にかけてアメリカや日本でも人気になりました。『サブウエイ・パニック』に惹かれて探し始めた頃は、すでに流通量が減っていて、その後はしばらく入手できない時代が続きました。

5年程前、横浜の信濃屋がリバーシブルコートを復刻されたので、それを機に購入しました。コットンのポプリンと、ウールのヘリンボーンを組み合わせたもので、50年代調のAラインを取り入れた大き目のシルエットです。私はスーツを着てドレスアップする時はウールを表にして、カジュアルに合わせる時はコットンを表にして使い分けています。

信濃屋のリバーシブルコートの詳しい能書きは、横浜の「テイラー・グランド」で開かれるパーティーで、開発を監修された白井俊夫さんとお会いすることになっていたので、その席で確認しようと思いました。

「テイラー・グランド」のパーティーで白井俊夫さんとお会いして、着用してきた信濃屋さんのリバーシブルコートを見せながら、能書きを根掘り葉掘りうかがったところ、白井俊夫さんはニコリと笑って、たった一言、

「昔から、あったんだよ」

と、おっしゃられました。

あまりにも短いコメントに、一瞬拍子抜けしましたが、よく考えると、男服にとって、昔から男たちに愛用されてきたことは、そのことだけでも、すごく価値があることに気がつきました。

もちろん、白井俊夫さんが商品を開発した背景には、生地の選定や仕立てのミリ単位の攻防に苦労されたと思いますが、そのような話はお首にも出さず、商品の魅力をわかりやすく説かれたことに関心して、細かい能書きを尋ねた自分を恥ずかしく思いました。

それ以来、リバーシブルコートの着心地は、より暖かくなりました。