MEMORIES OF MEN’S WEAR No.3

COLOR OF BLACK MARKET

エッセイ/赤峰幸生 Essay by Yukio Akamine

写真/織田城司 Photo by George Oda

物心つきはじめた頃、おぼろげな色の印象といえば、赤でした。

生家の近くを、サザエさんのようなパーマヘアの女性が、赤い花柄のワンピースを着て歩いていたのです。

女性はアメリカの軍人と腕を組んで、路地裏のアパートに入って行きました。子供の頃は、政治背景やモラルなどわかりませんでしたから、ただ単に、女性が着ていた服の色が、印象に残りました。

1950年(昭和25年)、朝鮮戦争が勃発すると、アメリカ軍を中心とした国連軍が介入に動き、占領下の日本はアメリカ軍の朝鮮半島への出撃拠点となり、たくさんのアメリカ兵が日本にやってきました。

私がアメリカ兵と腕を組んで歩く女性を見たのは、丁度その頃です。生家があった学芸大学の街は、代々木にあった米軍施設から近かったので、遊びに来るアメリカ兵をよく見かけました。

当時の世相を反映した映画に、1950年に日本で公開されたイタリア映画『自転車泥棒』(ヴィットリオ・デ・シーカ監督1948年作)や、黒澤明監督の『野良犬』(1949年作)があります。

これらの映画に見るように、学芸大学の街にも、空襲でできた瓦礫の山が所々に残り、ほころびだらけの服を着た人々が、闇市で生活物資を補給していました。

闇市のバラックで売られていた生卵は、ワラを敷いた木箱の中に陳列してあって、母親と一緒に買いに行くと、店のおじさんが卵を一個一個裸電球に透かして、中身が古くなっていないか確認しながら包んでくれたことを憶えています。

その頃の街は灰色と茶色だけで、鮮やかな色はありませんでした。女性が着ていたワンピースの赤が、いやでも目につき、印象に残ったのです。

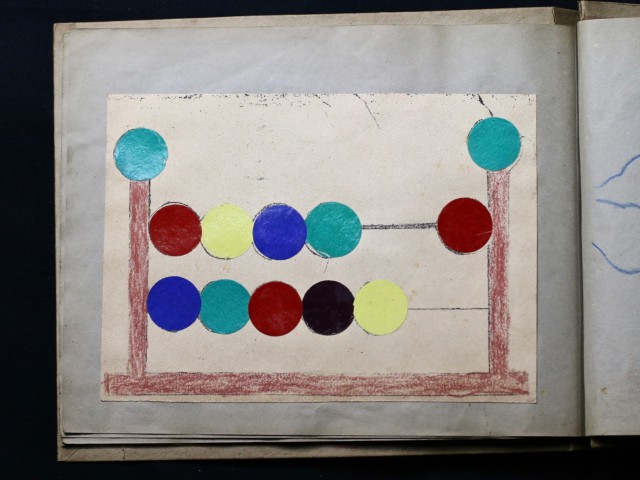

自ら貪欲に色を見るようになった契機は、母親が家で読んでいた、創刊したばかりの雑誌『暮らしの手帖』でした。この中で、花森安治が描いているイラストが気に入って、毎日飽きもせず、絵本代わりに見ていました。

花森安治が描く街や生活用品のイラストは子供にもわかりやすく「世の中とは、こんなにきれいで楽しいものか」と、明るい気分にさせてくれる力がありました。

やがて、自分も絵を描きたいと思うようになりました。その頃、生家の近所にできた、サレジオ教会に隣接する目黒サレジオ幼稚園に通い始めると、毎日のように絵を描いていました。

幼い頃は、色は自分から取りに行かなくては得られませんでした。一個一個染み入るように吸収したのです。その習慣は今でも続いています。

今はどこの街にも色が溢れています。取りに行かなくても、すでにたくさんあるのです。

しかし、たくさんあることが必ずしも良いとは思いません。自分で選んだり、作り出す力は、衰えているかもしれないのです。今は豊かさの本質を見直す転換期だと考えています。