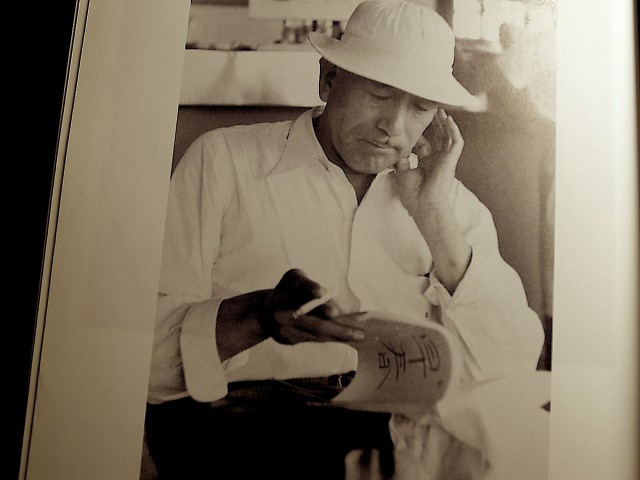

YASUJIRO OZU & WHITE SHIRT

写真・文/織田城司 Photo & Essay by George Oda

「トウフ屋はトウフしか作らない」。

日本を代表する映画監督小津安二郎(1903年生まれ1963年没)が、いつも同じ作風であることを問われて答えた言葉である。「豆腐屋にカレーだのトンカツだの作れたって、うまいものが出来るはずがない」と、付け加えている。

大学生の頃はビデオやDVDが無い時代だったので、名作映画を観るために、街角情報誌を持って名画座めぐりをしていた。その頃観た小津監督の作品は日常的な題材をゆっくり語るという印象で、正直、良さがわからなかった。映像スペクタクルやアクションといった動画特有の視覚効果が無く、カメラを固定して撮影する作風は退屈に見えたのであろう。

近年、日本の大衆文化を研究する機会があり、再び小津作品に触れた時の印象は全く変わっていた。物語や画面が問題なのではなく、それらを読み解くことで主題が浮かび上がる、奥の深い芸術作品である。くり返し描かれるのは、人間の生と死、孤独、思いやり、家族の絆など、いつの時代でも普遍的な主題だ。

特に戦後の作品には、昭和14年(1939年)に映画製作を中断して中国戦線で1年十ヶ月におよぶ戦場体験をしたことが影響していると思われる。

当時の小津監督の戦場日記から抜粋する。

二月ニ十三日(木)

•喰ひたいもの かきフライ、天ぷら。蒲焼。すし。鯛茶。白菜で茶漬。アイスクリーム。

•読みたいもの 谷崎潤一郎の源氏物語。

•のみたいもの 水。ジンフィズ。番茶。

•やりたいこと ゴルフ。温泉に行って一風呂浴びてから按摩。

朝寝。昼寝。夜ふかし。仕事。

親孝行。(たたし生きて帰れバやらぬかも知れん)

四月三日(月)

今度の南昌戦の様に 喰えると時喰っておかないとあとから喰えるのぞみが全然ない場合にハほとんど奇麗も汚いも云っておられない。また疲れれバ疲れる程意地悪く増長する食欲にハ自分ながらどうすることもできなかった。おたま杓子の泳いでいる田園の水も飲めバ拾った同様の芋の切干しも喰った。

何の欲もなく、水が飲みたい。旨いものが喰ひたい。足を伸ばして寝たい。その他の欲ハ出なかった。身近く迫撃が裂け小銃弾が流れても何の恐怖もなかった。

どこか腹の底に俺ハ絶対に弾ハ当たらないと云う自身に近いものが確かにあった。何故だと云われれバ困る。結局この十日間ハ頑張れるだけ頑張ってみた。

四月四日(火)

こんなことがあった。安義から秦新に向かう途中の靖安に通じる三叉路の所で、残敵と土民が道路の上に死んでいた。その土民の傍らに漸く誕生が来たかと思ハれる程の

赤ん坊が無心に乾パンの袋をつかんで遊んでいた。瞼から血が頬に流れて凝結して、散々泣きやんで、けろりとした顔だった。傍らの藍衣の土民が果たして父親か知る由もないが、誰の目にも傷ましく映って赤ん坊が泣き出さない前に通り過ぎたい気持ちで足を早めた。追撃が急で誰も赤ん坊にハかまっていられなかった。四列の行軍ハこの道路上の赤ん坊にはじかれて左右に分かれた。巻き脚絆に大きな靴、踏まれれバひとたまりもない赤ん坊が行軍の流れの中で無心に戯れていた。

戦後の小津監督の作品には、家族がちゃぶ台を囲んで食べる白いご飯、夜食のお茶漬け、お出かけして食べるすし、蒲焼などが度々登場する。ありふれた日常の食事が、どんなに尊いことかと、くり返し描いた。

主人公の衣装は全て小津監督が見立て、シャツはほとんど白シャツしか着せていない。小津監督自身も白シャツに愛着があり、いつも白シャツか和服姿だった。映画の中では主人公の着こなしのほかに、家族が白シャツにアイロンをかけるシーンや、庭や縁側に干してある白シャツが度々登場する。汚れやすく、アイロンの手間がかかる白シャツを着ることができる喜びをくり返し描いた。

晩年は戦後から復興する日本を素直に喜び、山の手生活のモダニズムの中に丸ビルや東京タワーを登場させ、小津調を崩さずに進化する大衆文化を上手く取り入れていった。

毛筆による楷書の字幕、障子のように精緻な構図など、日本人ならではの几帳面な画面の中で、白シャツを着た人々が丁寧な言葉使いで会話をする様を観ていると、背筋が伸びる想いがする。

小津監督は自身の哲学を映画「早春」の中で、浦辺粂子演じる五反田のおでん屋の女将に「古くたってネ、人間に変わりはないよ。同じなんだヨ」と語らせている。古い映画に描かれた日本の美学は今も変わりがない。伝統をふまえながら、現代の進化版を考えたい。