WILD PLANTS SOBA OF THE RESTAURANT DEWAYA,YAMAGATA PREFECTURE

写真・文/織田城司 Photo & Essay by George Oda

日本に鉄道が開通して今年で140周年となる。鉄道は産業とともに行楽の範囲を広げて発達してきた。

山形県の出羽三山は、古くから修行僧が修練する場として知られ、松尾芭蕉は、さすらいの旅路の途中で立ち寄り、ここで詠んだ名句のいくつかを『おくのほそ道』に収録した。

伝説の秘境を目指す参詣客の需要や地域の振興を目的に、1926年(大正15年)に左沢線羽前高松駅から海味の間に三山鉄道が開通し、1928年(昭和3年)に出羽三山のふもとの間沢まで延長された。

寒村だった間沢は鉄道の終着駅となることで、宿場町として生まれかわった。出羽屋もこの繁栄で、駅前旅館として創業した。

戦後は、復興から一段落すると高度成長時代となり、平日はモーレツに働き、週末は余暇を楽しむレジャーブームが到来し、ハイキングやスキーの行楽客でにぎわった。やがてマイカーが普及するにつれ、三山鉄道は役目を終え、1974年(昭和49年)に廃線となり、間沢はふたたび寒村の景観にもどった。

鉄道の開通当時から創業していた出羽屋は、閑散とした駅の跡地の前で営業を続けた。一時は廃業を考えたこともあったのでは、と想像するが、現在はマイカーやマイクロバスが押し寄せ、旅館のフロントはたくさんの人々でにぎわっている。人々の目的は、山菜そばであった。

いかにも出羽三山の山寺を思わせる屋根の下の看板には、山菜料理・出羽屋と記され、名物を屋号の冠にしている。この屋根をくぐると、入口の扉の上には、かつての看板がかけてあり、出羽屋旅館と記されている。看板の変遷を見ていると、80余年の歴史のあいだに、駅前の宿から、山菜料理へと、独自の価値を模索しながら時代に対応してきたことがうかがえる。

大食堂の他にも庭園に面した茶室があり、茶事がない時に予約をすれば、個室としても利用できる。このような機会に、はじめて茶室なるものに入る。6畳ほどの空間は、3、4人ほど入ると狭さを感じ、他人の挙動が真近な空気感で伝わる。それゆえ、茶事は姿勢と挙動を正すのか、などと想いつつ、今日はそばを食べるのだから、のんびりしてもいいだろう、と我にかえり足を崩す。

食卓には、ゼンマイの意匠をあしらったお盆やタケノコの形をしたロゴ入り箸置き、毛筆を印字した紙のコースターなど、独自に制作した食器が見られ、自店の名物に対する想いが感じられる。

山菜そばの前菜には、山菜の小鉢物がつく。手前より、ワラビの一本漬け、ベニバナの若芽、コゴミの胡麻あえ、ワラビのおひたし、アケビのかわ、ブナカノカなどである。これで一杯やりながら、山菜そばが出来上がるのを待つ。

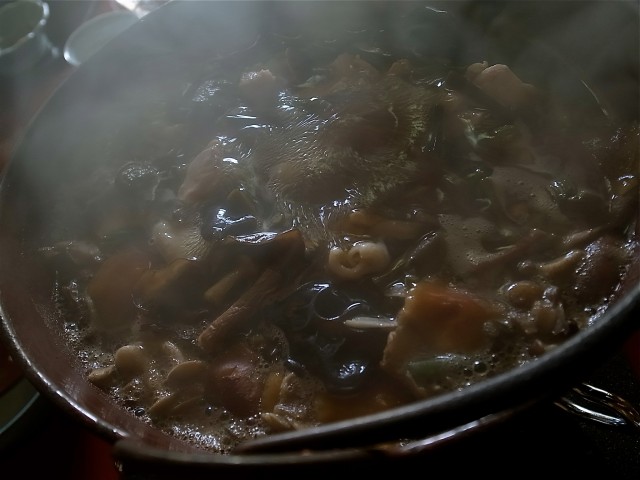

しばらくすると、山菜や地鳥を入れた鉄鍋が運ばれてくる。鍋は卓上コンロで温め、沸騰したら食べごろとなる。山菜そばというと、かけそばの上に山菜がのっているものを想像しがちだが、出羽屋は山菜鍋を取り分けてそばをつけたり、鍋の中でそばを煮て食べる豪快な趣向だ。いろりにくべた郷土料理を地でいく感覚である。

具の山菜は、鍋で煮ても存在感があるシイタケやシメジ、マイタケ、キクラゲなど、きのこ類が大半を占め、地鶏やフキ、ゼンマイなどがこれに続く。鍋が十分沸騰したので、具を小鉢に取ろうとして、おたまを入れると、底までぎっしり入った具の重たい手ごたえに驚く。

そばは、多少煮込んでもへこたれずに、たくさんの具とバランスがとれるように、太くて厚めだ。

出羽三山でとれた山菜は、ナタで叩き切ったかのような大きさで、風味が強く、歯ごたえをしっかりと感じる。地鳥が醤油ベースの汁に旨味とコクを加え、太いそばと三位一体となる。

色づきはじめた庭の木々をながめながら、野趣豊かな山菜そばを食べていると、

「マイタケとは、こんなにうまいものだったのか」と感じた。

出羽屋は鉄道が廃線になっても、自らの郷土料理に立ち返ることで、わざわざ行って食べたい、と思える価値を生んでいる。