TRIP TO MOVIE LOCATIONS

PARIS,DEAUVILLE

写真・文/織田城司 Photo Essay by George Oda

静かに考え事をしたい時、フランスの映画監督クロード・ルルーシュは、一人で車を運転して、あてもなく、さまようのだそうだ。

ある日、ルルーシュ監督は自分が手がける小さな映画会社の資金繰りに行き詰まり、気分転換にパリから車を走らせ、港町にたどり着いた。

途方にくれるルルーシュ監督が 、ふと目にしたのは、誰もいない冬の海岸を散歩する若い母親と幼い娘の姿だった。

ルルーシュ監督は母子の境遇に想いをめぐらすうちに、新作映画のアイデアがひらめき、パリに帰ると一気に脚本を書き上げ、短期間で撮影を終えた。

この映画は1966年(昭和42年)、『男と女』のタイトルで公開され、世界中でヒットして、ルルーシュ監督は借金を返すことができた。

この時、ルルーシュ監督がたどり着いた港町は、フランス北西部、ノルマンディー地方のドービルという町であった。映画のロケもドービルと、隣町のトルビルが使われた。

トルビルの町 TROUVILLE

トルビルは古くから漁業が営まれていた小さな港町で、鉄道の開通でレジャーブームがおとずれると、砂浜に海水浴場と宿泊施設が整備された。海を見下ろす丘には、色とりどりの建物が並び、美しい景観を生み出している。

第二次大戦中、このあたりはドイツ軍に占領されていた。連合軍は対岸の英国から海を渡り、決死の覚悟で上陸する。どちらも多くの犠牲者を出したことが、嘘のような静けさである。

パリ,ラマルク通り RUE LAMARCK

映画『男と女』の中で、港町で出会った男と女は、男の車でパリまで帰ってくる。男は運転しながら、女の住まいをたずねる。

男「パリはどこです?」

女「ラマルク通りよ」

男「ラマルク通りというと?」

女「18区よ」

男「ここ?この通りは初めてだな」

女「1917年ごろ、この界隈で、

ウリアノフというロシア人が使用人をしていたわ」

男「それで?」

女「後のレーニンよ。

送っていただいて、ありがとう。ここで結構よ」

男「待って!来週もよろしければ、車でドービルへ」

パリ,モンマルトル地区 MONTMARTRE

ラマルク通りは、パリ市街を一望できるモンマルトルの丘にある坂道で、古風なアパートが並んでいる。丘の上にはサクレ・クール寺院、ふもとにはムーラン・ルージュがある。絵になる坂道や建物が多く、古くから画家たちに愛されてきた。

夜の町は19世紀末に栄華を極め、モンマルトルに住んだ画家、ロートレックによって活写されている。ロートレックは当時の様子を「演目など何でもかまわない。いくらひどくても、ひとたび劇場にかかれば、常に私を楽しませてくれた」と語っている。

パリ「ピエ・ド・コション」AU PIED DE COCHON

池波正太郎は戦前、はじめてフランス映画を観た時、自分たちと同じような庶民の生活を描いていることに驚き、親近感を抱いた。

それ以来数十年、フランス映画を観ては地図で場所を確認して、行ったこともないのに、土地勘があったという。パリとドービルの距離感も映画『男と女』を観て、見当をつけたそうだ。

晩年には念願のフランス旅行に出かけ、その時の様子はいくつかの随筆に記され、立ち寄った飲食店の何軒かは現存している。「ピエ・ド・コション」もそのうちの一軒で、随筆『パリ・レアールの変貌』の中に、「むかしから『うまいもの屋』として知られるレストラン」と記している。

「ピエ・ド・コション」は1947年に、旧中央卸売り市場の前で開業した。常連客がついて、市場が移転した後も同じ場所で営業を続けている。

「ピエ・ド・コション」とは豚の足の意味で名物は豚肉料理だが、魚貝類も扱っている。店内には豚をモチーフにしたユーモラスな装飾が随所に見られる。

昼時は常連客や観光客で混雑している。初老の紳士と若い女性の二人連れがいたかと思うと、カシミヤのネイビーのコートに、カシミヤの白いマフラーを合わせた白髪の紳士が一人で食事をしている。

ルルーシュ監督のように、人間模様をぼんやりながめて境遇を想像するのも面白い。

赤白チェックのテーブルクロスは、多くの店がコットンやビニールのプリント生地を使い、なおかつその上に汚れ防止の紙をひくこともある。

「ピエ・ド・コチョン」は、リネン麻の先染め織物という、本格仕様のものを使っているので、手触りや食器を置いた時の感触がやわらかい。手間を惜しまず、顧客の居心地を優先する姿勢は、食事の雰囲気をより豊かにしている。

豚肉のキノコソースがけは見た目ほどクセがなく、素材の旨味を生かした、まろやかな味わいだ。

ホール係の店員は、気の荒い市場の労働者に鍛えられたのか、全員がドタバタと小走りで給仕をして活気がある。

古きよき時代の残り香をただよわせながら、気取らない、下町らしい雰囲気は、

いかにも池波正太郎好みである。

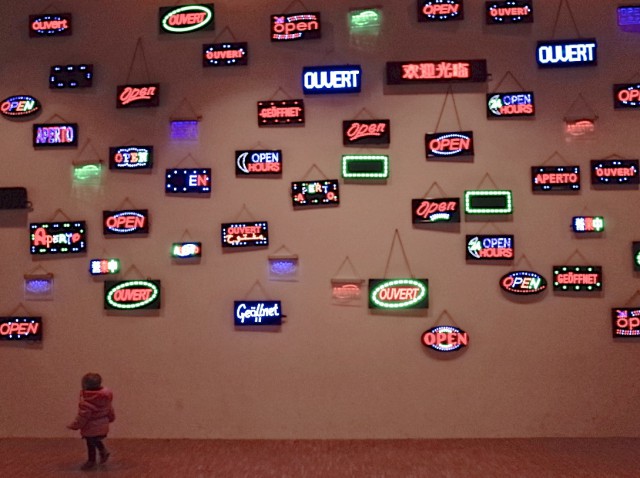

パリ市内 PARIS

ドービルの町 DEAUVILLE

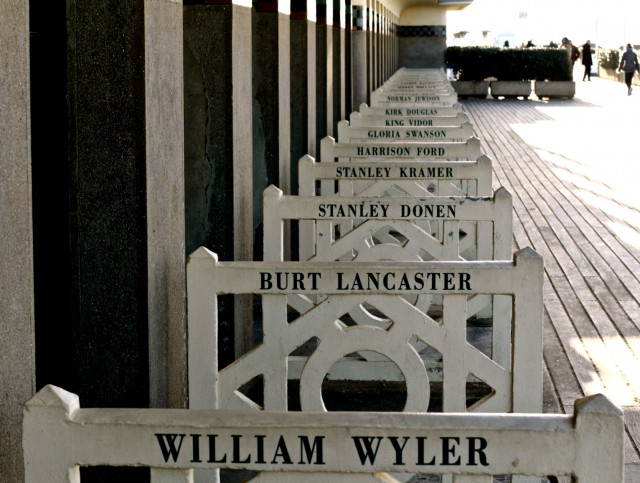

ドービルはトルビルと川をはさんだ隣町で、ヨットハーバーやポロ競技場があり、高級志向、かつ国際的な保養地になっている。

別荘地には英国調の建物が多く、砂浜の更衣室の目印には、ハリウッド映画の監督や俳優の名前が使われている。

ノルマンディー・バリエール・ホテルNORMANDY BARRIERE HOTEL

ドービルの浜に建つノルマンディー・バリエール・ホテルは、1912年(大正元年)に開業したクラシック・リゾートホテルである。

館内の一角には宿泊客の写真が飾ってあり、映画関係者では、スティーブン・スピルバーグやマイケル・ケイン、アル・パチーノ、ジョージ・クルーニーなどの姿が見られる。

ルルーシュ監督は映画の中に一風変わった映像を盛り込もうと思い、男の職業をカーレーサー、女の職業を映画撮影の記録係という、当時の花形産業を背景にした。男と女がデートをする場所として、ノルマンディー・バリエール・ホテルを選んでいる。

カラフルなホテルだが、あえて白黒フィルムで撮影することで、抑制をきかせている。この斬新な手法について、ルルーシュ監督は特に作為はなく、カラーフィルムを買うお金が尽きたから、と語っている。苦肉の策が、作品全体をモダンな雰囲気に仕上げている。

パリ,サンラザール駅 GARE SAINT-LAZARE

映画『男と女』のラストで、男が女と再会する場面に使われたのが、パリのサン・ラザール駅である。

1837年(天保8年)に開業し、パリのターミナル駅では一番古い歴史を持つ。現在はパリとドービルを約2時間で結んでいる。

永井荷風は1907年(明治40年)、28歳の頃、銀行の海外支店勤務の途上、父親のコネを利用して、憧れのパリに滞在する。

ニューヨークから船で北フランスのアーブル港に着き、そこから列車でパリのサン・ラザール駅に着く。その時の感慨を随筆『ふらんす物語』の中で、

「プラットフォルムに出たが、なるほど、雑踏はしているものの、その度合いは、ニューヨークの中央停車場なぞとはまるで違う。人間がみんな、ゆっくりしている」

と記している。

パリとドービルの町は、永井荷風が「ゆっくりしている」と書いたように、半世紀ほど前の映画と、変わらぬ風情でたたずむ。

だが、港町の商業施設や別荘地には「売り物件」と書かれた空き家が多く見られる。もはや、誰もがヨットや別荘を持つことに憧れる時代ではないのであろう。

花形産業もモータースポーツや映画から、紆余曲折を経て、情報技術へと移っていった。変わらない景色のなかで、人々の価値観は広がりつつある。

そんなパリで目下注目を集めているイベントは、国立グラン・パレ美術館で開催されている葛飾北斎の大回顧展であった。